こんにちは!からだ機能改善サロンwith代表の紙谷です。

「痛み」はとっても身近にある感覚ですが。

ケガしたばかり(急性期)の頃はともかく

「3か月以上ずっと痛い」という場合は、日常生活にも大きく支障をきたしますよね。

痛みがある状態が長く続くと、

繰り返しの刺激(ストレス)によって怪我を負った場所以外の場所(神経や脳)に可逆的な変化が起きます。

そしてその変化量には「情動(気持ち)」も大いに関わります。

今回は「慢性的な痛み」を取り巻く要因について、まずはその定義から紐解きお伝えしていきます。

全体像を知ることで、自身の痛みに対する理解が深まり、結果的にからだにも良い影響を与えていきます。

知っておいて損はない内容ですので、是非参考にしてみてください。

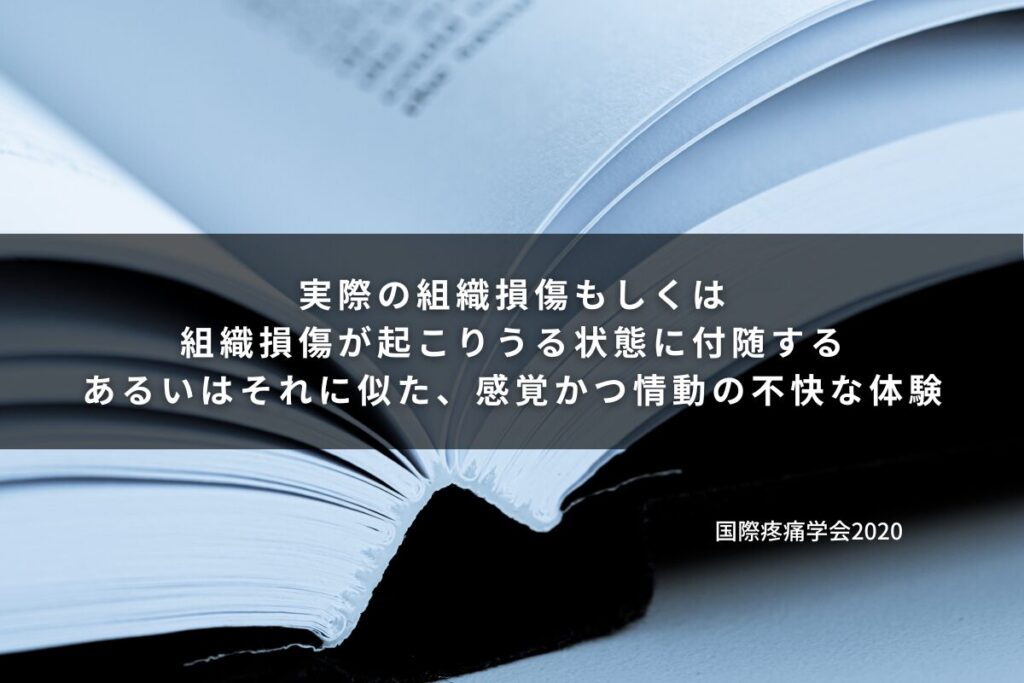

痛みの定義

IASP(国際疼痛学会:International Association for the Study of Pain)によると、

痛みは実際の組織損傷もしくは組織損傷が起こりうる状態に付随する

あるいはそれに似た、感覚かつ情動の不快な体験である

と定義されています。

つまりこれを少しかみ砕くと

実際の「侵襲を伴う怪我」もしくは「怪我につながる身体への物理的な負荷がかかり続けている状態」に付随する

あるいは

感覚や気持ちに働きかける、心身へのストレスを感じさせる事象(物理的負荷に関わらない)による不快な体験

ということになります。

また、重要な注記として以下の6項目が提言されています。

1.痛みは常に個人的な経験であり、

https://www.iasp-pain.org/publications/iasp-news/iasp-announces-revised-definition-of-pain/?ItemNumber=10475

生物学的、心理的、社会的要因によってさまざまな程度で影響を受けます。

2.痛みと侵害受容は異なる現象です。

感覚ニューロンの活動だけから痛みの存在を推測することはできません。

3.個人は人生での経験を通じて、痛みの概念を学びます。

4.痛みを経験しているという人の訴えは重んじられるべきです。

5.痛みは、通常、適応的な役割を果たしますが、

その一方で、身体機能や社会的および心理的な健康に悪影響を及ぼすこともあります。

6.言葉による表出は、痛みを表すいくつかの行動の1つにすぎません。

コミュニケーションが不可能であることは、ヒトあるいはヒト以外の動物が

痛みを経験している可能性を否定するものではありません。

少し難しい言葉もありますが、

何度も声に出して読み返し、自身に落とし込んでみると

痛みの全体像がうっすらと見えてきますよね。

痛みの負の連鎖

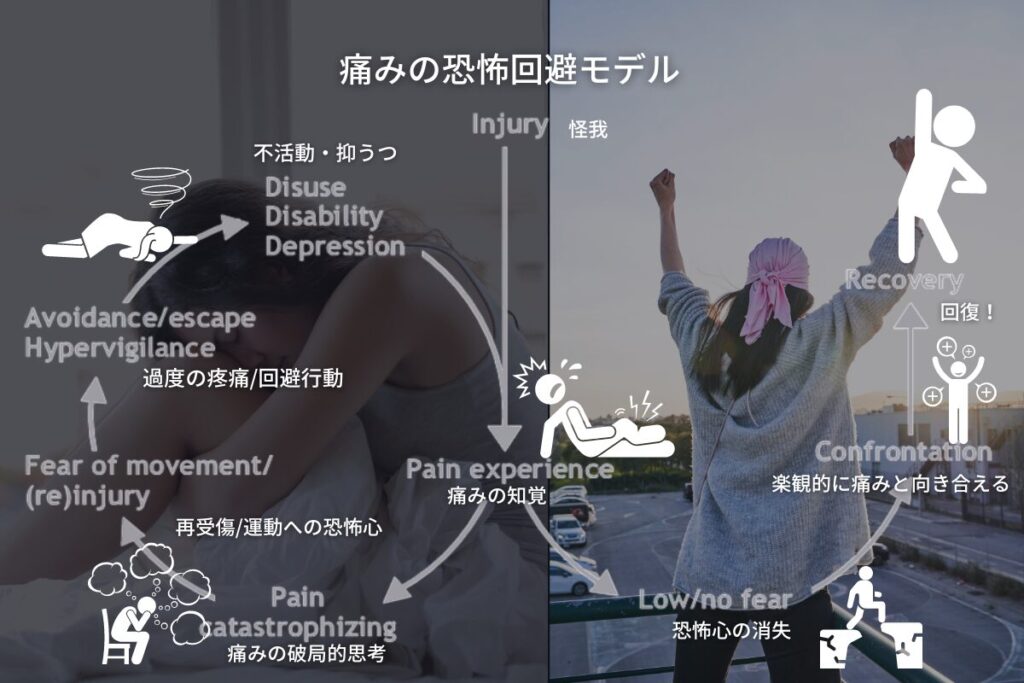

もう一つ、2005年に報告された痛みの恐怖回避モデルというものを見てみても。

痛みには『情動』がとても深く関わっていることが分かります。

怪我したばかりの時期は急性期と呼び、組織損傷が起きている「炎症期」でもあるため

炎症が治まるまでは、基本的には「安静」が最も優先される事項。痛みが出てしまうのは正常な反応であり、仕方ありません。

(炎症期の期間は、損傷部位によって異なりますが、深部にある骨でさえ、通常であれば長くとも2~3週間程度で収まります。)

しかし、それが3週間以上も続いている場合は慢性的な痛みへ移行する「レッドサイン」です。

左側のループに陥っている可能性がとても高く、

可能な限り早急に右側のループへ移行することが大切になります。

慢性的な痛みは「運動」でコントロールできる

慢性的な痛みへ移行させないようにするためには

痛みはコントロールできるという認識を持つことが大切です。

そして負のループに陥ってしまった場合でも

文献から読み取れる通り、

そのループから抜け出すきっかけは『運動』です。

痛みに悩む皆様が

自身の痛みと向き合うきっかけの一つとなれば幸いです。